タジキスタン古代史博物館 |

タジキスタン(ドゥシャンベ)に滞在中のホテルの近くにタジキスタン古代史博物館がありました。仕事の合間にこの博物館を一度だけ見学する機会がありました。この古代史博物館は2001年に開館しました。国家レベルの貴重なコレクションが展示されており、ステータスの高い博物館です。見学中にJICAのマーク入りの照明設備があるのに気がつきました。案内してくれた学芸員さんに聞いたら、JICAの無償援助があったようで、この学芸員さんもJICAのプログラムで日本へ研修に行った事があるとの事でした。この博物館での見聞録をベースにタジキスタンの歴史を簡単にまとめてみました。

|

案内してくれた学芸員さん |

東パミールのムルガップ村から40km離れた場所にある洞窟に描かれた岩絵には矢が突き刺さった動物と狩人が描かれており、それは初期石器時代(1~1.5万年前)のものだそうです。

|

石器時代の主な遺跡の場所を記した地図です。 |

ヌレーク付近で考古学者グループが発見した二カ所のグッサル遺跡(トゥトカウルと、サイサ・ヨッド)の地層は、紀元前五~六千年前頃の中石器時代のものであり、東パミールの標高4200mにあるオシホナの古代狩人たちの住居跡からは、山岳地帯に人が住み始めたのは石器時代だった事が判明しています。

|

|

タジキスタン国内で石器が発見された場所は約60カ所で、合計一万点以上の石器が発掘されています。ほとんどの石器は紀元前8千年~5千年の間のものです。タジク人の祖先は狩猟だけではなく、牧畜や農耕もしていました。

|

|

以下は石器時代から青銅器時代への移行期に存在したサラズムについて、博物館で聞いた説明です。

サラズム遺跡

銅石併用時代は石器時代から青銅器時代への移行期であり、この時代に初めて銅が使われたが、

この時代の初期作業用具の大部分はまだ石製だった。

この時代には、農業、牧畜、銅冶金などの生産が大きく発展した。

このプロセスが最も顕著だったのは、牧畜民族が支配していた草原地帯ではなく、農耕民族が定住していた地域であった。

特にこれらの特徴が明瞭なのがサラズム遺跡(ペンジケントから西へ15kmに所在)である。

この集落の面積は約130ヘクタールである。

遺跡はA.I.イサコフによって発見され、調査された。(調査期間:1977-1982)

1983年から現在に至る調査はタジク・フランス合同調査チームが担当し、現在も実施中である。

放射性炭素による年代測定で、サラズムの後期銅石併用時代が下記のように区分された。

サラズム第I期(紀元前3500-3200)、サラズム第II期(紀元前3200-2900)、

サラズム第III期(紀元前2900-2700)、サラズム第IV期(紀元前2700-2000)。

|

|

サラズム第III期のナイフ、矢じり、槍など。 サラズム第III期のナイフ、矢じり、槍など。

銅製、紀元前3千年前

|

|

石製の脱穀用具 |

丸い囲いの中に5個の墓が入った埋葬遺跡は初期サラズム時代に属している。特に「サラズムの王女」という名の中央の墓は有名であり、興味深い。彼女と一緒に男性と少年が埋葬されていた。この女性は服を着て埋葬されており、遺骨周辺に多数のトルコ石、青金石、紅玉髄、碧玉、石灰石のビーズ飾りが散乱していた。帽子は銀のビーズ玉で飾られ、髪(お下げだった可能性もある)には、49個の金のビーズが編み込まれていた。腕には貝で作られた大型のブレスレットがあった。そのほか、埋葬品に含まれていたのは、取って付きの銅鏡、骨製の突錐、石製の5個の飾り物、粘土製の2個の女性小像だった。サラズムの定住地が形成され始めた頃、その部族社会の中で女性たちは重要な役割を担っていた可能性がうかがわれる。

サラズムは紀元前4千年末から古代冶金術の中心地の一つであった。この発展に寄与したのは、様々な鉱物資源(銅、銀、錫、鉛、水銀、等々)を豊かに含んだゼラフシャン川上流の山岳地帯であった。サラズムでは金属を溶かすための炉、るつぼ、道具や武器を作る為の石製の鋳型が発見されている。発掘された二段の焼がまは、陶磁器生産が発達した様子を示している。焼がまの構造は紀元前三千年初頭にサラズムの焼き物師(陶工)によって考案され、この年代では中央アジアのどこにも類似の焼がまは無く、それらが中央アジアに浸透するのは紀元前二千年以降である。

|

サラズムの王女

|

|

サラズムの陶器に描かれた図案からは、トゥルクメニア南東域、及びヒンズークシ南方に位置するベルジスタンスコ・セイスタン地域の二カ所との関連性が指摘されている。発掘された宝石類、貴金属工芸品に驚かされるが、壁画にも芸術性がある。図案は伝統的な幾何学模様(陶器も同様)で、十字、三角形、平行線が描かれている。

住居や作業所の中からは特別なインテリア、祭壇、壁画を有する儀式用の構造物が発見されている。祭壇の中央部には聖なる炎を燃やす深い穴が必ずあった。サラズム前期(第I期、第II期)の考古学的発見物は、近隣地域であるアフガニスタン、パキスタン、インド、イランの各地域との文化交流や交易があった事を示している。サラズム後期(第III期とIV期)は青銅器時代に含められる。

|

|

クルクサイとカングルトゥートの墳墓から出てきた陶器(ダンガル地区) クルクサイとカングルトゥートの墳墓から出てきた陶器(ダンガル地区)

花瓶、食器、酒杯、壺、鉢など

紀元前三千年の終わりから

二千年初期頃の年代

|

|

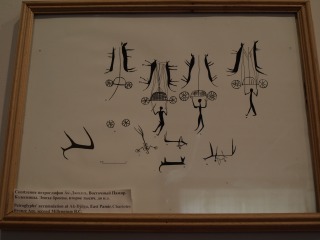

右の図は、岩面陰刻された二輪馬車で、紀元前2000年頃(青銅器時代)のも。

発見場所はAk-Djilga(東パミール)

|

|

アムダリアの南北で人間が活動を始めたのは紀元前2千年の初頭頃と言われており、その人々はトルクメニスタン南部地域やムルガプ盆地から移住してきた定住農耕部族(ダシルイ・サパリンスキー遺跡)だった。川沿いの各盆地には小さなオアシスが形成され、移住者たちは数十人規模で各オアシスに住んでいた。灌漑をし、組織的な手工業(製陶、金属加工)を行った高レベルな農耕文化が特徴だった。建築術が発展し、商業が大きく栄えた。モニュメント、宮殿、神殿などが現れ、紀元前6世紀以前に初期オアシス都市が出現した。その後、それらをまとめた初期国家である古代バクトリア王国が誕生する。バクトリアは、アフガニスタンのヒンドゥークシュ山脈からアムダリア両岸を含み、ウズベク、タジクに横たわるギッサル山脈までを領土とし、イラン系民族によって建設された最古のオアシス都市のひとつだった。 当初はバルハプ川沿いの盆地のみの小さな領土だった。首都はバクトラ(現在のアフガニスタン北部)で、後のバルフであった。

ソグドは、東西をつなぐ要路であるザラフシャン河流域とカシカダリア河流域、およびギッサル山脈以北に位置していた。タジキスタンの国史は、中央アジアの奴隷制国家であったバクトリアとソグドが形成され始めた頃から始まっている。紀元前6世紀、バクトリアとソグドはペルシャのキュロス大王(アケメネス朝)によって征服され、紀元前330年まで、バクトリアは太守領として強大なアケメネス朝の支配下に入っていた。

紀元前330~327年の間はアレクサンダー大王に占領され、紀元前306年から紀元前3世紀中頃までは セレウコス朝に従属していた。紀元前3世紀中頃、バクトリアの領地内に多数のオアシス都市が出現し、各都市はヘレニズム文明の影響を受け、物質的、精神的文化が高揚した。アイ・ハヌム(北アフガニスタン)と、タフチ・サンギン(タジキスタン南部)の遺跡は、この時代の優れた記念碑である。紀元前250年頃にセレウコス朝からギリシャ・バクトリア王国が分離したが、現在のタジキスタンはその領土内に含まれていた。紀元前2世紀の中頃、北方遊牧民族トハラの圧力が強まり、この地方に長らく続いたギリシャの軛(くびき)が終焉をむかえた。トハラ人はこの地方を支配し、のちにその支配圏はトハリスタンと呼ばれた。タジキスタンの学者の説によれば、タジク人という民族性が形成されたのはこの時代からである。漢書西域伝に よれば、このトハラが大月氏で、大月氏は休密翕侯・貴霜翕侯・雙靡翕侯・肸頓翕侯・高附翕侯の 「五翕侯」と 呼ばれる部族が分かれて統治していた。このうち最も強大だったのは貴霜翕侯(クシャーナ)だった。クシャーナは1 世紀初頭から半ばにかけて、族長クジュラ・カドフィセス(丘就卻)の下で他の四翕侯を全て征服して王を号したと後漢書西域伝には記されており、一般にこれをもってクシャーナ朝の成立と見なされる。トハリスタンは、中央アジアの広い地域、アフガニスタン、インド北部とともに クシャーナ(貴霜翕侯)朝の支配下に入った。この時代の中央アジア諸民族の経済、文化は、かつて無いほど発展し、東ヨーロッパ、ローマ、中国と貿易が行われた。

6世紀に中央アジアの広い地域にテュルク系民族国家(突厥)が樹立された。この時代の社会は封建制になっていき、特権階級と貧困層に分かれていった。

|

|

|

|